中购联手机网

中购联手机网

欧莱雅全球业绩创新高,在华“跑”不动了!

时间:2025-02-10

来源:新消费日报

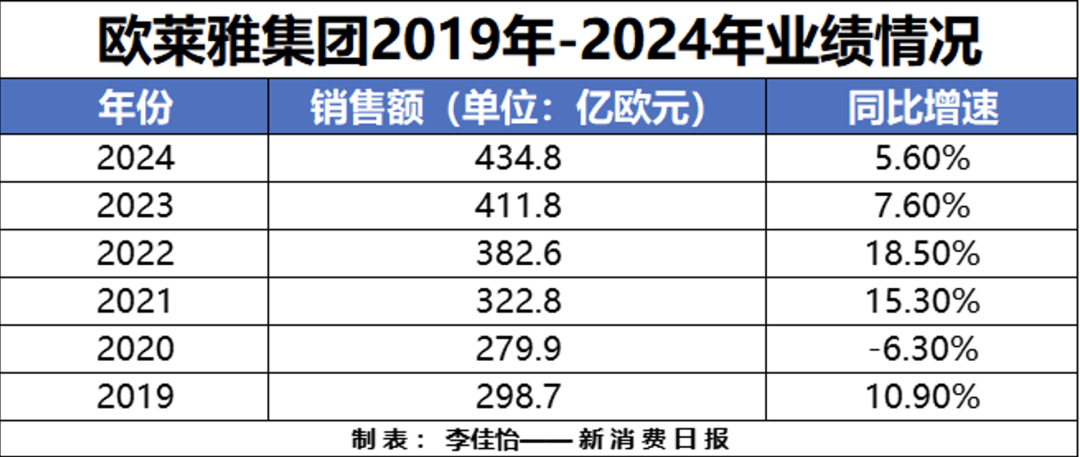

2月7日凌晨,欧莱雅集团对外公布了2024年全年及第四季度业绩情况。财报显示,欧莱雅集团2024年业绩再创新高,销售额达到434.8亿欧元(约合人民币3291.9亿元),同比增长5.6%。

然而,曾常年为集团第二大市场的北亚地区却陷入增速放缓的困境,欧莱雅集团在财报中,将其归因于中国市场首次出现负增长,拖累了整体业绩增长。

加速布局医美+护肤领域

梳理欧莱雅集团过去6年财务数据发现,近几年集团业绩增速虽有所减缓,但自2021年起逆转业绩下滑局面,已连续5年维持销售额和净利润的稳步增长态势。据最新财报显示,欧莱雅集团再次刷新业绩最高纪录,创下434.8亿欧元(约合人民币3292.26亿元)的销售额,同比增长5.6%,营业利润高达86.88亿欧元(约合人民币657.84亿元),同比上涨6.7%。

财报数据显示,2024年欧莱雅集团的四大事业部均实现同比增长。其中皮肤科学美容部成绩亮眼,以9.8%的同比增速成为四大部门增长最快的板块,为集团贡献70.27亿欧元(约合人民币532.41亿元)销售额。

随着消费者护肤需求的增加,科学导向与精准护肤逐渐成为消费者的新追求,科学护肤成为美妆品牌加速布局的又一块流量洼地。据Euromonitor欧睿信息咨询的数据显示,预计到2030年,中国皮肤学级护肤品市场规模接近1300亿元,占整体护肤品市场的22.9%,是美妆护肤行业中增速最快的细分品类。

欧莱雅集团也注意到科学护肤的增长空间,并加快了布局。2023年初,欧莱雅将活性健康化妆品事业部(L'Oréal Active Cosmetics)正式更名为欧莱雅皮肤科学美容事业部(L'Oréal Dermatological Beauty)。此外,欧莱雅2024年多笔投资均直指医美和皮肤科学领域。

2024年8月,欧莱雅宣布收购在皮肤科学美容领域深耕超过40年的高德美公司(Galderma)10%的股份;12月7日,欧莱雅皮肤科学美容事业部宣布投资了中国医疗美容连锁机构“颜术医美”。

2024年年末,欧莱雅又宣布收购瑞士零售集团Migros子公司Gowoonsesang Cosmetics Co., Ltd。有业内人士透露,欧莱雅此番收购,看上的是该公司由皮肤科医生Gun Young Ahn于2003年创立的韩国护肤品牌Dr.G蒂迩肌。

欧莱雅(中国)副总裁兼皮肤科学美容事业部总经理马岚也曾表示:“消费者对医美的兴趣和需求日益高涨,在广阔的市场前景以及专业化、规范化的市场需求之下,欧莱雅皮肤科学美容事业部必朝着更创新、更专业、更值得信赖的方向发展。”

北亚区增速放缓,中国市场近十年首次负增长

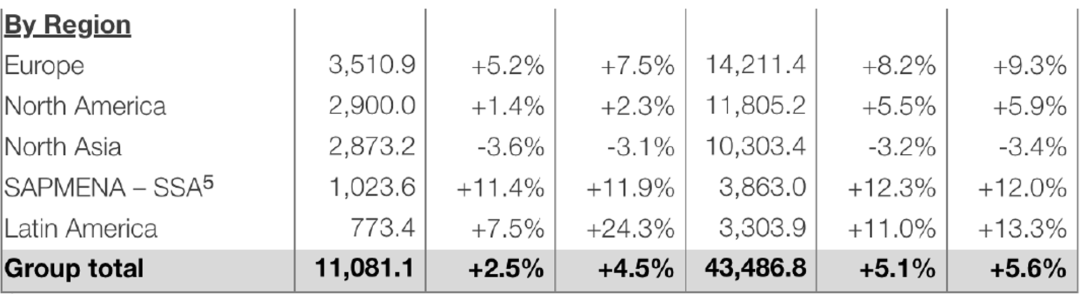

从地区来看,2024年,欧莱雅在欧洲、北美、拉美以及新兴市场SAPMENA–SSA(南亚太、中东、北非、撒哈拉以南非洲)四大区域市场的销售额均实现了增长,分别同比增长8.2%、5.5%、11.0%、12.3%。

值得注意的是,包含中国市场在内的北亚地区则成为五大区域市场中,唯一出现负增长的地区,销售额约103.03亿欧元(约合人民币780.61亿元),同比下降3.2%。

对此,欧莱雅集团在财报中解释,北亚地区增长放缓主要是由于中国大陆美容市场出现负增长,迎来罕见的个位数下滑,与旅游零售疲软息息相关。

值得一提的是,去年6月,在今年巴黎摩根大通活动上,欧莱雅集团CEO叶鸿慕就罕见地下调了对全球美妆市场的增长预期,从先前的5%调整为4.5%-5%,其同样将此调整归因于中国市场的疲软。

目前来看,2024年为欧莱雅集团在中国市场近13年以来唯一下滑年份。究其根源,除官方所言在旅游零售渠道面临销售额缩窄的压力外,中国国货美妆品牌近些年强势崛起也是欧莱雅集团在华市场惨遭滑铁卢的重要原因。

在中国市场尤其是电商领域,国货品牌的市场份额正在逐步扩大。双11活动周期期间, 国产美妆品牌“珀莱雅”力压众多外资品牌,成为天猫等多个平台的销售冠军,常居榜首的欧莱雅集团旗下品牌“巴黎欧莱雅”不得不面临在天猫(第二)、京东(第二)、抖音(第三)Top5榜单中出现排位下滑的困境。

不过,欧莱雅集团仍对中国市场仍持乐观态度。首席执行官Nicolas Hieronimus在接受采访时指出,尽管中国市场每年增长30%的高速发展时代已结束,但4%到5%的增长仍可被视为积极预期。

版权与免责声明

1、"中购联网"的所有作品,包括文字与图片,未经本网授权不得转载。违反上述声明者,本网将依法追究法律责任。

2、凡注明"来源:非本站"的作品,均转载自其它媒体,本网转载的目的在于传播更多信息,此类稿件并不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的直接责任及连带责任。

3、如因作品内容、版权等需要同本网联系的,请在作品在本网发表之日起30日内联系,否则视为放弃相关权利。